|

HOME > ウェアラブル奮闘日記:トリビア関係Pickup |

|

2005/05/16 |

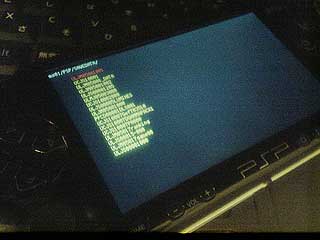

.ent _start

.weak _start

_start:

addiu $sp, 0x10

sw $ra, 0($sp)

sw $s0, 4($sp)

sw $s1, 8($sp)

la $v0,_gp

move $gp,$v0

move $s0, $a0 # Save args

move $s1, $a1

|

2005/05/14 |

|

2005/05/09 |

|

2005/05/08 |

|

2003/11/23 |

せっかくの三連休だというのにひたすら仕事仕事の日々でございます。

せっかくの三連休だというのにひたすら仕事仕事の日々でございます。

|

そうそう、ゲームセンターで噂のパチモノへぇボタンを発見しました。(;´Д`)

そうそう、ゲームセンターで噂のパチモノへぇボタンを発見しました。(;´Д`) で、早速分解してみると…あああ、中身もなんともやる気のないツクリです('A`)

で、早速分解してみると…あああ、中身もなんともやる気のないツクリです('A`)|

2003/09/23 |

ちょっと間が空いたので近況報告です。

ちょっと間が空いたので近況報告です。 それでは…ということで、ELEKITの「超ミニボイスレコーダー」という音声録再モジュールを買ってきてみました。これに「へぇ」音を録音して、ボタンにぶら下げるだけで簡単高音質に発声できるんじゃないかなと。

それでは…ということで、ELEKITの「超ミニボイスレコーダー」という音声録再モジュールを買ってきてみました。これに「へぇ」音を録音して、ボタンにぶら下げるだけで簡単高音質に発声できるんじゃないかなと。|

2003/09/15 |

|

STEP 2:電球を増やして見た目をさらにへぇボタンへ |

STEP2では電球を増やして「へぇボタン」っぽく改造します。電球は模型店でも売っていますが、ソケット(受け皿)つきのものは1個120〜130円くらいしますので、2個100円のタッチライトを100円ショップで買ってきて分解したほうが安上がりに調達できます。

STEP2では電球を増やして「へぇボタン」っぽく改造します。電球は模型店でも売っていますが、ソケット(受け皿)つきのものは1個120〜130円くらいしますので、2個100円のタッチライトを100円ショップで買ってきて分解したほうが安上がりに調達できます。|

必要なもの: STEP1の改造を終えたタッチライト タッチライト 7〜8個 (部品取りに使うので2個100円の小サイズが最適) 必要な工具: ドライバー各種(精密ドライバーなど、こまかいもの) 半田ごて, はんだ(電子工作用) 配線材(銅線) 適量 穴あけ用キリ、丸やすり、カッターなど (工具はどれも100円ショップで購入可能) |

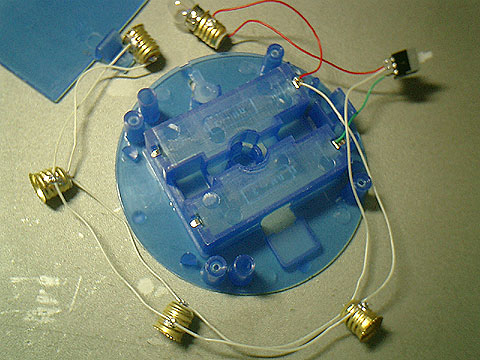

「部品取り」用のタッチライト(別名:いけにえ)を分解し、電球をむき出しにします。中サイズ以上のタッチライトは電球のみ(分解せずに)取り外せますが、小サイズのものは完全に分解しないと外せません。

「部品取り」用のタッチライト(別名:いけにえ)を分解し、電球をむき出しにします。中サイズ以上のタッチライトは電球のみ(分解せずに)取り外せますが、小サイズのものは完全に分解しないと外せません。 完全に電球を取り外しました。この電球を取り出して使うためだけにタッチライトを買ってくるという超贅沢仕様。でもそれでも電球単体を模型屋で買ってくるより安かったりするわけですから…。

完全に電球を取り外しました。この電球を取り出して使うためだけにタッチライトを買ってくるという超贅沢仕様。でもそれでも電球単体を模型屋で買ってくるより安かったりするわけですから…。 ベースとする(STEP1の改造が終わった)タッチライトをもう一度分解し、枠を外します。そして電球が入る位置を検討します。電球は内側にある程度埋まる形でつけますので、内側のスペースに余裕がある場所を選んでください。場所を決めたら油性マジックなどで位置をマークしていきます。

ベースとする(STEP1の改造が終わった)タッチライトをもう一度分解し、枠を外します。そして電球が入る位置を検討します。電球は内側にある程度埋まる形でつけますので、内側のスペースに余裕がある場所を選んでください。場所を決めたら油性マジックなどで位置をマークしていきます。 位置を決めたら、そこに穴をあけます。まずキリで穴をあけ、その穴にドライバーを突っ込んでぐりぐりしたり、丸やすりで削ったり、カッターやニッパなどで削ったりしながら穴を広げていきます。

位置を決めたら、そこに穴をあけます。まずキリで穴をあけ、その穴にドライバーを突っ込んでぐりぐりしたり、丸やすりで削ったり、カッターやニッパなどで削ったりしながら穴を広げていきます。 電球がソケットなしでぴったりささるくらいまで穴が広がればOKです。

電球がソケットなしでぴったりささるくらいまで穴が広がればOKです。 電球をさし、反対側からソケットを閉めるとちょうど(簡単に)固定できる、という仕掛けです。

電球をさし、反対側からソケットを閉めるとちょうど(簡単に)固定できる、という仕掛けです。 同じように電球をつける場所全部に穴を開けます。念のためベースに仮止めして、電球と他の部分が干渉しないことを確認しましょう。(この写真では面倒なので片側だけしか作業してませんが (゚ε゚)キニシナイ!! 。以下同様(笑))

同じように電球をつける場所全部に穴を開けます。念のためベースに仮止めして、電球と他の部分が干渉しないことを確認しましょう。(この写真では面倒なので片側だけしか作業してませんが (゚ε゚)キニシナイ!! 。以下同様(笑))

あとは組み立てです。今回はこの工程が一番注意が必要かもしれません。

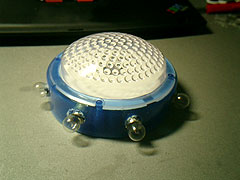

あとは組み立てです。今回はこの工程が一番注意が必要かもしれません。 完成です。

完成です。

点灯するとこんな感じになります。………ああっ!案の定組み立てる時に電球一個壊しちまった(;´Д`)

点灯するとこんな感じになります。………ああっ!案の定組み立てる時に電球一個壊しちまった(;´Д`)|

2003/09/14 |

|

STEP 1:スイッチを改造して「押すと光る」ボタンに! |

へぇボタンを作る上で、まず素材とするのはご存知「タッチライト」です。100円ショップ各社で売っています。

へぇボタンを作る上で、まず素材とするのはご存知「タッチライト」です。100円ショップ各社で売っています。|

必要なもの: タッチライト(中) 1個 必要な工具: ドライバー各種(精密ドライバーなど、こまかいもの) 半田ごて, はんだ(電子工作用) |

まずタッチライトを分解します。裏からネジが4本止められているのでこれを外します。100円ショップものらしく、あまり精度のよろしくないネジを使っているので(笑)プラスドライバーを使うよりは、ぴったりのサイズのマイナスドライバーを使ったほうがまわしやすいかもしれません。

まずタッチライトを分解します。裏からネジが4本止められているのでこれを外します。100円ショップものらしく、あまり精度のよろしくないネジを使っているので(笑)プラスドライバーを使うよりは、ぴったりのサイズのマイナスドライバーを使ったほうがまわしやすいかもしれません。 分解すると、内部はこのようになっています。赤矢印の先にあるのがメインのスイッチです。今回はこのスイッチを改造します。

分解すると、内部はこのようになっています。赤矢印の先にあるのがメインのスイッチです。今回はこのスイッチを改造します。 スイッチ部分は引くと抜けますので、配線を半田ごてを使って取り外します。半田ごてをあたためて当てれば簡単に外せます。

スイッチ部分は引くと抜けますので、配線を半田ごてを使って取り外します。半田ごてをあたためて当てれば簡単に外せます。 スイッチは、製品によって2種類あるみたいです。今回は左のタイプを前提に説明しますが、右のタイプでもグレーのカバーの形が違うだけでやることは同じです。

スイッチは、製品によって2種類あるみたいです。今回は左のタイプを前提に説明しますが、右のタイプでもグレーのカバーの形が違うだけでやることは同じです。 さぁ、ここから非常に細かい作業になります。

さぁ、ここから非常に細かい作業になります。 ボタン部分(白いプラスチック)、カバー部分(グレーのプラスチック)、ベース部分(黒いプラスチック)、ばね、押さえ金具(ワの字形)、接点(とても小さいクリップ状の金属部品)

ボタン部分(白いプラスチック)、カバー部分(グレーのプラスチック)、ベース部分(黒いプラスチック)、ばね、押さえ金具(ワの字形)、接点(とても小さいクリップ状の金属部品) 接点(とても細かいクリップ状の金属部品)は、ベース(黒いプラスチック)の金属部分にこのようにはまります。クリップで金属板を挟むような形になります。

接点(とても細かいクリップ状の金属部品)は、ベース(黒いプラスチック)の金属部分にこのようにはまります。クリップで金属板を挟むような形になります。 そして、その接点をボタン部分(白いプラスチック)のくぼみの部分に当てはめます。これで、ボタン部分(白いプラスチック)が上下することで同時に接点(クリップ状の部品)が移動し、スイッチのON/OFFが行われる仕組みです。

そして、その接点をボタン部分(白いプラスチック)のくぼみの部分に当てはめます。これで、ボタン部分(白いプラスチック)が上下することで同時に接点(クリップ状の部品)が移動し、スイッチのON/OFFが行われる仕組みです。 次に接点の反対側(赤矢印で示した場所)にばねを入れます。写真では飛び出していますが、この部分に(ベースとボタン部分の間に押し込むように)ばねを埋め込みます。精密マイナスドライバーでばねを押さえながら押し込むようにするとうまく入ると思います。

次に接点の反対側(赤矢印で示した場所)にばねを入れます。写真では飛び出していますが、この部分に(ベースとボタン部分の間に押し込むように)ばねを埋め込みます。精密マイナスドライバーでばねを押さえながら押し込むようにするとうまく入ると思います。 あとはグレーのカバーを元通りにかぶせるだけです。つめをひっかけるように押し込むとかちっと元通りにはまるはずです。

あとはグレーのカバーを元通りにかぶせるだけです。つめをひっかけるように押し込むとかちっと元通りにはまるはずです。 再び元の配線を半田付けしなおします。

再び元の配線を半田付けしなおします。 あとは元通りタッチライト全体を組みなおせばSTEP1完成です。

あとは元通りタッチライト全体を組みなおせばSTEP1完成です。|

2003/09/13 |

|

2003/09/09 |

|

2003/09/04 |

なんか若干忘れられがち(というか本人が忘れ気味(笑))なので再確認。ほんとうはこのディスプレイで「ウェアラブル・ゲームボーイ」をやりたいからいろいろいじっているんですよー。確か。

なんか若干忘れられがち(というか本人が忘れ気味(笑))なので再確認。ほんとうはこのディスプレイで「ウェアラブル・ゲームボーイ」をやりたいからいろいろいじっているんですよー。確か。|

2003/09/03 |

最近やっぱりトリビアの泉が面白い、というわけで、「へぇボタン」を作ってみたくなりました。これを実際のモノで作ってしまおう!というわけですね。

最近やっぱりトリビアの泉が面白い、というわけで、「へぇボタン」を作ってみたくなりました。これを実際のモノで作ってしまおう!というわけですね。 中をばらしてみると、大きさにかかわらず左のようなスイッチが中に入ってました。まずはこれを置き換えるモーメンタリ(押すと戻る)スイッチを探します。今回はかなりぴったりのスイッチ(右側)を発見したので大購入。BB-25というタイプで、鈴商で一個150円でした。(ほかの店では350円くらいしたので安い店を探しましょう(笑))

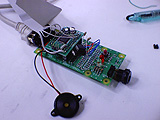

中をばらしてみると、大きさにかかわらず左のようなスイッチが中に入ってました。まずはこれを置き換えるモーメンタリ(押すと戻る)スイッチを探します。今回はかなりぴったりのスイッチ(右側)を発見したので大購入。BB-25というタイプで、鈴商で一個150円でした。(ほかの店では350円くらいしたので安い店を探しましょう(笑)) で、これがその試作です。秋月H8/3664基板+H8/3664 I/Oボードに、EEPROMと圧電サウンダだけぶら下げてある状態です。

で、これがその試作です。秋月H8/3664基板+H8/3664 I/Oボードに、EEPROMと圧電サウンダだけぶら下げてある状態です。|

MobileHackerz - It is not cracking but happy hacking! |