MobileHackerz名刺基板のつかいかた bookmark

MobileHackerz名刺基板とは bookmark

「MobileHackerzのMIRO」という立場で名刺交換をする機会があった場合、2009年1月より私の名刺として「名刺基板」をお渡ししております。

この基板は、通常の名刺であるとともに、部品を載せることでちょっとしたゲームが楽しめる、携帯型ゲーム機…というほどたいしたものではないのですが…兼、マイコン開発実験ボードとして動作するようになっています。

そしてあくまでもこれは「名刺」ですので、特殊な部品、特殊な環境、特殊な工具などは一切使わず工作からソフトウェアの書き込み、さらには自分なりのソフトの開発までできるようにパッケージングしてあります。

この名刺を手にする機会があった方へ。

半田付けは必要ですし、部品代もそこそこかかってしまいますが、ちょっとした週末の工作実験、楽しんでみませんか?

部品の調達 bookmark

すべての部品は秋月電子通商1箇所の通信販売で揃うようにしてありますが、一部、通販ではまとまった数でしか購入できないなどの制限があるものもあります。そのような部品も、秋月電子秋葉原店の店頭や千石電商の店頭などでは1個単位で購入することができます。

遠方であるなど秋葉原の店頭で部品を買い揃えることが難しいのであれば通販でまとめて、部品を買うことから楽しみたいという方は店頭でひとつひとつ買い揃え、以下の部品を用意していただければと思います。

必要部品 bookmark

| 部品番号 | 種別 | 品名 | 品番 | 価格 | 備考 |

| 1 | 基板 | MobileHackerz名刺基板 | MHNC-01 | ||

| 2 | CPUボード | AKI-H8/3664F(QFP) モジュール単品 | K-00159 | 1600円 | |

| 3 | 液晶 | LCDグラフィック・ディスプレイモジュール(122x32ドット) | P-00714 | 1000円 | |

| 4 | コネクタ | DSUBコネクタ 9P・メス(半田付けタイプ) | C-00030 | 50円 | |

| 5 | 電池ホルダー | 006P電池ホルダー BH-9VPC | P-00758 | 50円 | |

| 6 | スイッチ | 基板用トグルスイッチ6P | P-00301 | 100円 | |

| 7 | スイッチ | タクトスイッチ 100個セット(5個使用) | P-01282 | 700円 | ※1 |

| 8 | スイッチ | 超小型スライドスイッチIS-2235(4個入り)(1個使用) | P-02627 | 100円 | ※1 ※2 |

| 9 | コンデンサ | 積層セラミックコンデンサ 10μF 10V(10個入)(1個使用) | P-02216 | 200円 | ※1 |

| 10 | 電池 | アルカリ電池 006P型9V | B-00634 | 150円 | |

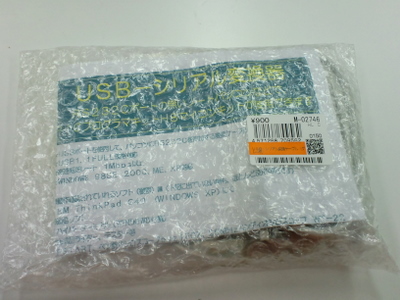

| 11 | ケーブル | USB・シリアル変換ケーブル | M-02746 | 900円 | ※3 |

※1 ここでは秋月電子通商の通販で商品を示していますが、秋月通販ではまとまった数でしか扱っていません。店頭でバラ売りを見つけるか、千石電商の店頭などで同等品を少数購入することをおすすめします。

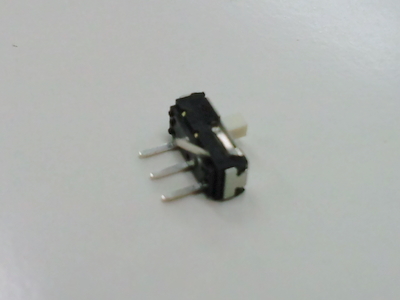

※2 このスイッチ(IS-2235)は足が2列のものですが、本基板では1列しか使用しないため加工が必要です。加工が不要の足が1列のスイッチを使用するとよりスマートにまとまります。足が1列のスイッチは、秋月電子店頭、または千石電商などで見つかります。

※3 DSUB 9ピンのシリアルポート(+シリアルケーブル)を既にお持ちの場合は不要です。昔の電話回線用モデムなどに使われていたものです。名刺基板上のマイコン(CPU)とPCの接続に使用します。

必要工具 bookmark

- はんだごて(電子工作用)

- はんだ(電子工作用)

- ニッパー

- ラジオペンチ

- セロハンテープ

- はんだごてのこて先清掃用に、スチールウールがあると便利です。

製作手順 bookmark

部品同士で位置が干渉するものがいくつかあります。そのため、部品を半田付けする順番がとても重要です。できるだけここで紹介している手順で半田付けをしてください。(順番を間違え、先につけてしまうと後からでは他の部品がつけられなくなってしまう部品があります)

H8/3664基板にピンヘッダを半田付けする bookmark

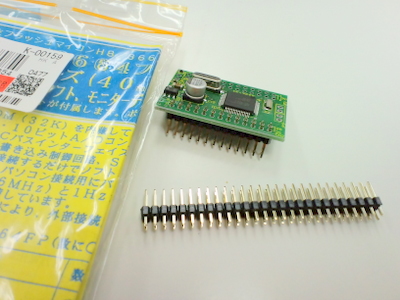

部品番号2のH8/3664基板を取り出します。パッケージに含まれているピンヘッダ(┿┿┿┿という形状のもの)を、H8/3664基板の穴の数にあわせて折ります。これは2本おなじものを用意してください。

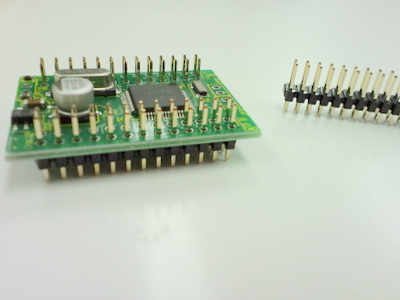

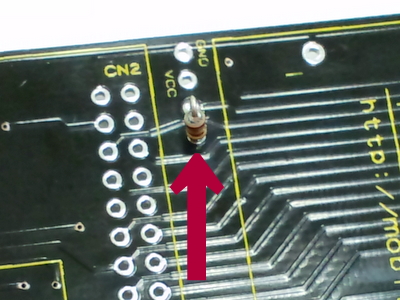

次に、H8/3664基板の、CN1・CN2に折ったピンヘッダを半田付けします。その際、必ず、ピンの長いほうが「上」(H8/3664基板の表)になるようにしてください。少々ぶかっこうですが、通常の向き(ピンの長いほうが下・名刺基板側)ですと、ピンがその裏側に配置される液晶にぶつかってしまいます。

写真をよく見て、写真と同じ向きになるようにしてください。

H8/3664基板は、2本のピンヘッダのほかは特に半田付けする必要はありません。(ジャンパピンは半田付けする必要はありません)

液晶モジュールの準備を行う bookmark

部品番号3の液晶モジュールを取り出し、ピンヘッダを液晶に半田付けしてください。これは通常の向き(ピンヘッダのピンの長いほうを名刺基板に差し込む形)でかまいません。

また、液晶モジュールに同梱されている抵抗器(100Ω・茶黒茶金)を取り出しておいてください。

次に、液晶モジュールの裏側にセロハンテープを貼ります。写真と同じ位置にあらかじめ貼っておいてください。最終的に名刺基板(部品番号1)に装着する際に、回路の短絡(ショート)を防止します。

細かい部品の準備を行う bookmark

前項で取り出した抵抗器(100Ω・茶黒茶金)を、写真のように折り曲げます。

また、部品番号6のスイッチを用意し、3本×2列の足のうち、片側1列を切断します。(もともと1列しかないスイッチを準備した場合はそのまま使用します)

上記写真のように、足を根元から何度か折り曲げて切断するときれいに取れます。

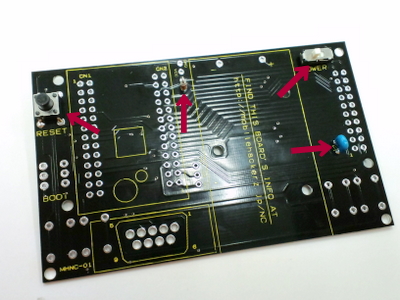

裏側の細かい部品を半田付けする bookmark

名刺基板(部品番号1)の裏面に、

- リセットスイッチ(基板左上、部品番号7)

- 電源スイッチ(基板右上、部品番号6を前項で加工したもの)

- 抵抗器(基板中央上、部品番号3に同梱されていた抵抗器を前項で曲げたもの)

- コンデンサ(基板右、部品番号9)

を半田付けします。写真のとおりに、基板の表裏に注意してください。

コンデンサは電解コンデンサでもかまいません。その場合は基板の表記どおりに、上側がプラス、下側がマイナスになるようにしてください。(部品表にある「積層セラミックコンデンサ」を使用する場合は極性・向きは関係ありません)

抵抗の半田付け位置は少しわかりにくいですが、写真の位置となります。

半田付け後、あまったリード線はニッパーで根元から切断しておいてください。

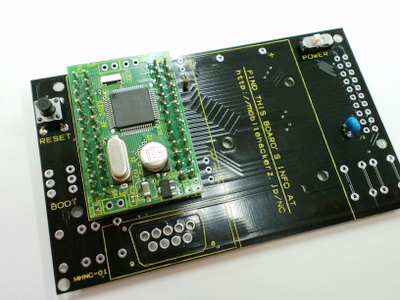

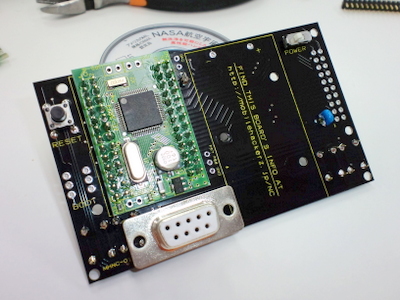

裏側にH8/3664基板を半田付けする bookmark

名刺基板(部品番号1)の裏面に、H8/3664基板を半田付けします。

ピンヘッダの短い側を名刺基板に差し込む形になっているはずです。基板の表裏、方向に注意してください。

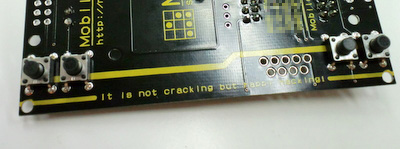

表側に操作スイッチを半田付けする bookmark

次に、名刺基板(部品番号1)の表側に、操作スイッチ(部品番号7×4個)を半田付けします。この次の項(DSUBコネクタの半田付け)を行うと、この部品の半田付けが位置的に難しくなります。

表面になりますので、きれいに並ぶように気をつけて配置しましょう。

裏側にDSUBコネクタを半田付けする bookmark

名刺基板(部品番号1)の裏側に、DSUBコネクタ(部品番号4)を半田付けします。本来このような形で基板に直付けする部品ではありませんが、うまく挿入すればきっちりと基板に収まるはずです。

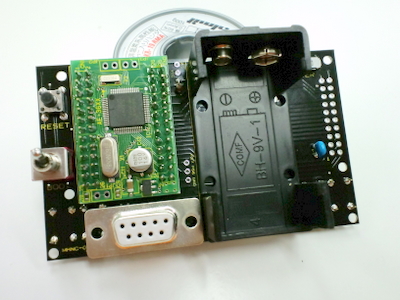

裏側に電池ホルダーを半田付けする bookmark

裏側の最後の部品、電池ホルダー(部品番号5)を半田付けします。

電池ホルダーの穴の位置と、名刺基板の穴の位置が異なっていますが、そのまま穴は無視して半田付けしてください。(強度に不安がある場合は接着してください)

ソフトウェアの書き込みテストと動作確認 bookmark

ここで必ずソフトウェアの書き込みテストと動作確認をしてください。

残る部品は液晶モジュール(部品番号3)のみですが、この液晶を半田付けすると、名刺基板裏側にある部品は半田付けの修正が大変面倒になります。最後の半田付けを行う前に、必ず今までの半田付けがきちんとされていかどうかを確認しなければなりません。

※ごめんなさい!ここの項は執筆・ソフトウェア製作中です。後日またご覧ください

- USBシリアルケーブルのインストール

シリアルケーブル

- 開発環境・書き込み環境のインストール

ここからインストール

- 書き込みテスト・動作テスト

make install

make test

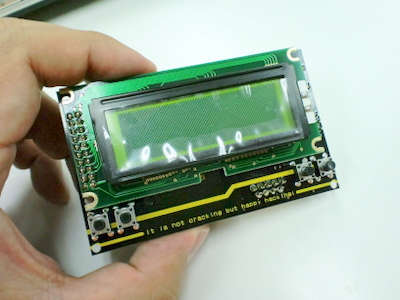

- 液晶の動作テスト

写真のように、液晶モジュールを名刺基板に差し込み(半田付けはせず)、軽く斜めにしてやることでピンヘッダの各ピンを、名刺基板の配線にむりやり接触させてみます。この状態で名刺基板の電源を入れ、液晶にテストパターン(市松模様)が表示されることを確認してください。

写真のように、液晶モジュールを名刺基板に差し込み(半田付けはせず)、軽く斜めにしてやることでピンヘッダの各ピンを、名刺基板の配線にむりやり接触させてみます。この状態で名刺基板の電源を入れ、液晶にテストパターン(市松模様)が表示されることを確認してください。

液晶モジュールを半田付けする bookmark

動作を確認したら、いよいよ名刺基板(部品番号1)の表側に、液晶モジュール(部品番号3)を半田付けします。

どうしても今までの半田付けに不安がある(液晶モジュール裏側の半田箇所にいつでも再アクセスできるようにしたい)場合は、液晶モジュール添付のコネクタを使用してください。ただし、かなり液晶の「背」が高くなってしまいます。

ソフトウェアを書き込んで完成 bookmark

以上で完成です。動作確認のステップで、すでに動作確認用のソフトウェアは書き込まれていますが、最後に最終版のソフトウェアを書き込みます。

※ごめんなさい!ここの項は執筆・ソフトウェア製作中です。後日またご覧ください